Pride (2014)

di Matthew Warchus

Due mondi all’apparenza inconciliabili, due lati della stessa medaglia, due soffi allo stesso cuore. Nel Regno Unito di metà anni ’80, governato dalla Lady di ferro Margaret Thatcher, fresca di rielezione grazie alla riconquista delle Falkland-Malvinas, non solo i minatori, soprattutto delle miniere di carbone gallesi, stavano rivendicando i propri diritti con scioperi a catena che bloccarono l’economia britannica per diversi mesi, ma anche la comunità LGBT stava muovendo i primi passi alla ricerca di una propria identità. Da questa apparentemente inconciliabile origine, inizia un’ unione così forte che li vedrà combattere fianco a fianco gli uni per i diritti degli altri, tant’è che i rozzi minatori gallesi tutti di un pezzo abituati al freddo e all’umidità delle paludi si schiereranno in prima fila al Gay Pride che ebbe vita a Londra nel 1984. inimmaginabile qualche tempo prima. E questa oltre ad essere la sinossi del film è anche la Storia. il regista Matthew Warchus ce la racconta seguendo un diciassettenne della periferia di Londra che raggiunge la capitale per studiare, ma imparerà socraticamente a conoscere se stesso, oltre che diventare un’attivitista LGBT. Non è il protagonista, in realtà in film come “Pride” si fa decisamente fatica ad individuare un protagonista ed è per questo che potremmo dire che sia riuscito. Nonostante la poca esperienza al cinema, Warchus, ben servito dallo script di Stephen Beresford, riesce a non cadere nella trappola di rappresentare il movimento LGBT come un carrozzone vuoto, becero e qualunquista, ma come un insieme di essere umani che provano a fare qualcosa più grande di loro. Fa bene a scegliere i toni della commedia e non ingolfare la narrazione con supersoniche inquadrature o impantanandola con una frivola colonna sonora. Sceglie il ragazzo di periferia solo per darci un concentrato di quanto puo’ essere (ancora oggi) dilaniante la mancata considerazione della propria diversità in una fase post-adolescenziale, dunque decisamente labile. il film è ambientato nella Londra nel cuore degli anni Ottanta e non ha paura di mostrare anche il lato oscuro di quegli anni ossia la sieropositivà, l’AIDS e l’omofobia, anche se in maniera non proprio diretta, ma lascia che lo spettatore sia più attratto dall’evento di una portata decifrabile probabilmente solo con l’ausilio della Scala Mercalli. E ci riesce con più profitto di quanto non ottennero le realtà che racconta. Se cercate un film queer o pensate che lo sia, allora siete proprio dall’altra sponda del fiume, qui si solcano le strade del film di denuncia per quanto edulcorato da toni di finta commedia per la maggiorparte della durata, ma non ci si tira indietro. Anzi nel raccontare il primo incontro tra minatori e gay, il regista non lascia che l’imbarazzo da solo prenda il sopravvento, ma rafforza le diversità all’iperbole con il silenzio, perchè si faccia portavoce del estremo disagio che li accomuna. Cast scelto chirurgicamente dall’esordiente Warchus, che si affida saggiamente ad un parterre de roi di caratteristi inglesi quali Bill Nighy (“Love Actually”,”The boat that rocked”), Imelda Staunton (“Shakespeare in Love”, “Vera Drake”), Paddi Considine (“Cinderella Man”, “Hot Fuzz”) e Dominic West (“300”, “Chicago”) attori formidabili capaci di muoversi senza colpo ferire in acque torbide, come i passaggi da commedia a dramma presenti ad ogni piè sospinto. Vale davvero la pena di recuperarlo e dovrebbe essere proiettato nelle scuole per insegnare i significati della parola lotta e della parola diritto.

Pubblicato su Uncategorized | Contrassegnato da tag 2014, 300, adolescenza, aids, amore, anni 80, Bill Nighy, Bronski beat, chicago, Cinderella Man, Commedia, Dominic West, Drammatico, Falkland, Galles, Gay Pride, Hot Fuzz, identita', Imelda Staunton, LGBT, londra, Love Actually, Malvinas, Margareth Thatcher, Matthew Warchus, minatori, miniere, omofobia, Paddi Considine, Pride, queer, Shakespeare in Love, sieropositivita', the boat that rocked, Vera Drake | Leave a Comment »

24 febbraio 2016 di dylandave

The Hateful Eight – ♥♥♥♥ e 1\2

di

Quentin Tarantino

The Hateful Eight o si ama o si odia. Tarantino, come afferma lui stesso, vede il suo percorso da regista come un viaggio all’ interno della storia del cinema. Un onnivoro di cinema come lui non può che viaggiare attraverso ogni genere cinematografico che il grande schermo conosce. Di conseguenza, è abbastanza scontato che chi ha amato Quentin per il genere Pulp de Le Iene o di Pulp Fiction, che lo hanno consacrato alla storia del cinema, difficilmente ama la trasformazione che hanno avuto i suoi film da Bastardi senza gloria in poi. Anche se a mio avviso non parlerei di trasformazione quanto più di percorso. Il termine percorso mi sembra molto più appropriato per un regista che inizia appassionando il suo pubblico rileggendo i gangster movies in una nuova e originale chiave che lui conia come Pulp. In seguito prende per mano i suoi spettatori e li invita a non avere paura e attraversare anche la sua personalissima visione dell’ horror thriller a colpi di katana in Kill Bill o di scontri automobilistici in Grindhouse. Rivisita anche la storia e i film storici con Bastardi senza Gloria dichiarando al mondo ciò che forse in molti non avevano visto fino ad allora: anche nei film di Quentin Tarantino, nonostante lo splatter e il sangue c’è un significato politico. C’è una forte attenzione per le minoranze sociali e per i personaggi sconfitti, i cosiddetti ultimi della società. Da Jackie alla materna ma sanguinaria Beatrix fino ad arrivare agli ebrei o agli afro americani come Django. Se si fa eccezione de Le iene e Pulp Fiction dove tutti in qualche modo sono vincitori e vinti nei seguenti film di Tarantino sono sempre gli ultimi a trionfare. Ma arriviamo al suo ottavo film: The Hateful eight. Il suo ottavo film chiude il cerchio che lui stesso ha creato ed esplorando il genere giallo alla Agatha Christie (come alcuni racconti della Signora del Giallo tutto avviene in una location claustrofobica e i protagonisti sono inchiodati ad esse proprio come lo erano i suoi dieci piccoli indiani), pur rimanendo in salsa western per mantenere il collegamento con il suo precedente Django Unchained, torna a non concedere a nessuno dei suoi personaggi la vittoria o la sconfitta.Ci offre un intreccio fatto di personaggi bugiardi e infami, chiusi in un mondo dove nulla è quello che sembra . Un mondo dove le alleanze non hanno un criterio e persino il “negro” è costretto ad allearsi con il razzista o la donna è trattata come una criminale indegna di qualsiasi tipo di rispetto. Ritorna la sua suddivisione in capitoli e racchiude in tre ore un intero universo tarantiniano che ben riassume anche i lunghi dialoghi di Bastardi senza gloria o il sangue de Le Iene. Il numero otto simboleggia l’ infinito e chiude il cerchio. Adesso solo Dio o solo Quentin sa cosa ci aspetterà nelle ancora altre due opere (almeno) che ha annunciato di avere in progetto prima di appendere la sua macchina da presa al chiodo della Storia del Cinema Internazionale. Di The Hateful Eight cosa altro dire? Vederlo come una Summa del suo modo di vedere il cinema non può che farcelo amare. Io lo ho amato.

(Devi mettere due picchetti alla porta non uno solo!!!)

(Una delle rare sequenze in esterno)

(Una delle rare sequenze in esterno)

Pubblicato su 2016, Giallo, Western | Contrassegnato da tag agatha christie, Giallo, hateful eight, quentin tarantino, recensione, tarantino, Western | Leave a Comment »

23 febbraio 2016 di eltosco

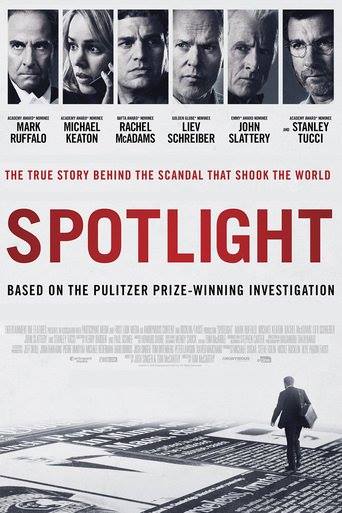

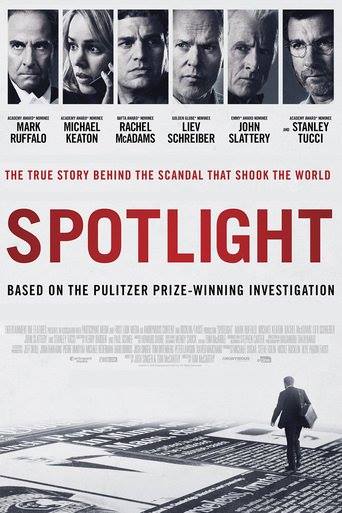

Il caso Spotlight (2015)

di Tom McCarthy

Quanto ci impiegate a finire un’ indagine voi di Spotlight? Un anno circa. Questo è ciò che risponde Walter ‘Robby’ Robinson (Michael Keaton) al nuovo direttore del suo giornale. Potrebbe essere anche la sintesi della mia recensione, visto che poi il film non fa altro che confermarla. Il caso Spotlight non è altro che la rivendicazione di un giornalismo d’inchiesta o meglio della bontà delle inchieste del giornalismo, un peana per ciò che si pensava defunto dopo la Presidenza Bush George W. Insieme a “Truth” di Robert Redford pare proprio che sia tornata di moda la ricerca della verità, anche se può far parecchio male, anche se ti mostra la vera essenza del tuo vicino di casa. La regia di Tom McCarthy, non nuovo a film di denuncia ma con un deciso appeal per l’Academy (nel 2007 rischiò di vincere parecchi oscar con “ The Visitor – L’ospite inatteso”), è fluida ed efficace senza ricorrere a particolari movimenti di macchina. Compatta fino allo stremo, non perde mai di vista i protagonisti della redazione di Spotlight ovvero come loro non perdono mai di vista l’analisi del loro modo di far informazione. Così dopo quaranta anni esatti da “Tutti gli uomini del Presidente” di Alan J. Pakula, che raccontava come due giornalisti del Washington Post avevano lanciato il “caso Watergate”, ecco che siamo di nuovo di fronte ad un vero film d’inchiesta ambientato in una redazione di un quotidiano. Stavolta non si parla più delle magagne del Presidente degli Stati Uniti con i servizi segreti, ma l’antagonista è la Chiesa o meglio le deviazioni sessuali dei suoi ministri. Non viene mai spettacolarizzata nè mostrata in alcun modo la violenza che essi hanno prodotto, ma vengono mostrate senza filtri solo le conseguenze. Un film necessario dove il mestiere del giornalista e la sua bravura vanno di pari passo con la sua capacità di raccontare nella maniera più onesta la notizia e di verificare la veridicità della proprie fonti, anche se ciò comporta provocare più dolore che beneficio. Figuriamoci a Boston, che da tempo ha smesso di esportare thè sostituendolo con i valori della comunità predominante (quella irlandese), ovvero la fede cattolica perlomeno all’epoca dei fatti.

In un momento come quello odierno dove si parla di migranti e diversità, un film come “Il caso Spotlight”, riporta l’ago della bilancia verso l’interno, ossia su ciò che è presente nel mondo occidentale moderno da più di due millenni. Questo pur non essendo il fulcro del racconto scritto a quattro mani dallo stesso McCarthy e Josh Singer (conosciuto sul set di “Law&Order” quando McCarthy faceva ancora l’attore televisivo), costituisce a mio avviso la vera riflessione di questo film, oltre certamente al fatto che dopo tutto a fare un certo tipo di informazione tutti ne traggono benefici, a partire dalla propria comunità. Ciò si palesa quando Matt Carroll al secolo Brian d’Arcy James, uno dei giornalisti di Spotlight scorge nella lista dei preti sospettati di aver abusato di minori anche il prete della sua parrocchia, a due isolati da casa sua. Allora corre e in un batter di ciglia arriva alla parrocchia a dimostrazione di come le nefandezze di organi potenti convivano quasi serenamente in ogni comunità, anche in quartieri rispettabili. Questa scena non può che ricordare il nostro “I cento Passi” di Marco Tullio Giordana che portò alla ribalta la storia di Peppino Impastato e la sua lotta contro l’omertà di una comunità nei riguardi della mafia, ma in particolare la scena che dette il titolo al film ossia quando Peppino (Totò Lo Cascio) calcola la distanza tra casa sua e la dimora del boss mafioso Gaetano Badalamenti, cento passi appunto. La sola differenza è che nel film di Marco Tullio Giordana il protagonista cammina mentre nel film americano corre perchè al regista preme di più dare l’impressione di una scoperta improvvisa, come un silenzio che improvvisamente diventa un grido disperato, il grido disperato del perbenismo che si guarda allo specchio per la prima volta senza trucco. Spotlight è anche la definitiva riabilitazione di Michael Keaton in un ruolo vero iniziata con “Birdman” l’anno scorso, dunque Hollywood per quanto lo ignori ancora da qualsivoglia nominations agli Academy Awards lo scagiona dall’ “accusa” di essere solo un attore di second’ordine. Nominato invece Mark Ruffalo che si conferma il miglior caratterista o meglio sparring partner per ruoli borderline, stavolta non è nè bipolare nè affetto da sindrome di Peter Pan, purtroppo solamente (si fa per dire) un americano di terza generazione che si sente americano, figlio di un melting pot socio-culturale che avrà pure tante pecche, ma ha ragione di co-esistere.

Pubblicato su Uncategorized | Contrassegnato da tag 1975, 1976, 2015, Academy Awards 2016, Alan J. Pakula, All the President's Men, birdman, boston, Boston Globe, caso Watergate, cattolici, chiesa, co-esistere, denuncia, George W. Bush, hollywood, I cento passi, inchiesta, Irlanda, l'ospite inatteso, Law&Order, marco tullio giordana, Mark Ruffalo, Michael Keaton, notizia, Pedofilia, Peppino Impastato, Robert Redford, Spotlight, The Visitor, Thuth, tv, Washington Post | Leave a Comment »

30 gennaio 2016 di eltosco

La parte degli angeli (2012) di Ken Loach

Con la media di quasi un film l’anno negli ultimi 30, il regista inglese Ken Loach realizza il suo trentatreesimo film per il cinema e nonostante le sue settantasei primavere non pare affatto che la sua arte si sia logorata. Si affida alla sceneggiatura del suo tenente di lungo corso Paul Laverty, ormai giunti al trentennale della loro proficua collaborazione. Dopo “Carla’s song” del 1996 e “Sweet Sixteen” del 2002, torna nei sobborghi di Glasgow, stavolta non per parlare dell’immigrazione nel Regno Unito o della violenta generazione di sedicenni, ma per dare voce alla profonda disoccupazione giovanile, che per quanto si possa pensare c’é anche nel Regno Unito, perché la Scozia ne fa ancora parte. Forse per questo adotta la commedia come registro di questo fenomeno. Si potrebbe pensare ad un fiasco annunciato per quanto nei suoi film non mancano mai i toni di un’ironia sopraffina volta ad alleggerire le questioni sociali che racconta. Invece ecco che come un cavallo di razza inverte la sua narrazione senza però venire meno alla sua poetica. Ed é per questo motivo che “The Angel’s share” probabilmente non riceverà i più onorevoli premi della critica, ma sicuramente si instaura stabilmente tra le migliori opere della filmografia loachiana. Come sempre prende attori poco conosciuti al grande pubblico e li plasma al ruolo come un artigiano plasma le sue creazioni, anche se pochi poi dopo aver lavorato con lui riescono a fare il grande salto, come Peter Mullan visto in “My name is Joe” e Robert Carlyle di “Carla’s song” e “Riff Raff” (in questo le eccezioni sono due, visto che é l’unico ad essere stato scelto due volte da Loach per un ruolo da protagonista). A Loach non importa un fico secco avere un gran budget o un grande cast, ma raccontare quello che non va nel mondo, soprattutto nel mondo del lavoro. Stavolta prende dei reietti per la società, ossia dei ragazzi affidati ai lavori socialmente utili e affida loro il loro destino, cosa che a nessuno verrebbe in mente, probabilmente nemmeno al cinema. Invece imbastisce un commedia avvincente e, udite udite, a lieto fine. In una Scozia dove il lavoro scarseggia e i giovani – qui sono maggiorenni – non conoscono nemmeno i monumenti più importanti dunque le loro radici culturali (esilarante la scena dove il Castello di Edinburgo viene riconosciuto solo grazie alla pubblicità nei cartoni del latte), l’unica alternativa allo sbronzarsi quotidianamente e’ vendere droga o altre attività illecite. In questo contesto, la Storia viene loro in aiuto sotto le spoglie del prodotto nazionale scozzese, il whisky, che da par suo invece richiede un palato delicato e una cultura del prodotto non indifferente. Come sia possibile trovare un trait d’union tra le due parti divergenti, in pochi hanno la visione d’insieme per carpirlo, uno di questi é appunto Ken Loach. Dà una seconda chance ad una generazione impaurita senza un obiettivo che si annoda su se stessa e non può che essere dannosa e letale: il protagonista ha infatti ucciso un uomo. Come se volesse recitare il mea culpa per non aver concesso, quattordici anni prima, la grazia a Joe (“My name is Joe”), stavolta non assilla Robbie (Paul Brannigan) con estenuanti primi piani o dialoghi intrisi di realismo, ma lo lascia respirare e scazzottarsi, dandogli l’occasione di sbagliare e dunque crescere, come se ordire un piano degno de “I soliti ignoti” potesse riabilitare ogni errore di gioventù e colmare ogni lacuna sociale. Pertanto non fatelo scappare, siamo dalle parti del capolavoro.

Pubblicato su Commedia, Uncategorized | Contrassegnato da tag 2012, Commedia, disoccupazione, I soliti ignoti, Ken Loach, lavoro, My name is Joe, Paul Laverty, Peter Mullan, Regno Unito, Riff Raff, Robert Carlyle, Scozia, sociale, Sweet Sixteen, whisky | Leave a Comment »

30 gennaio 2016 di eltosco

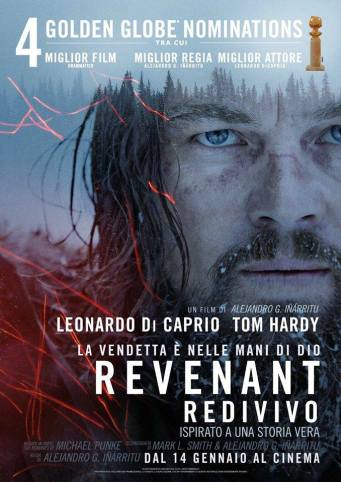

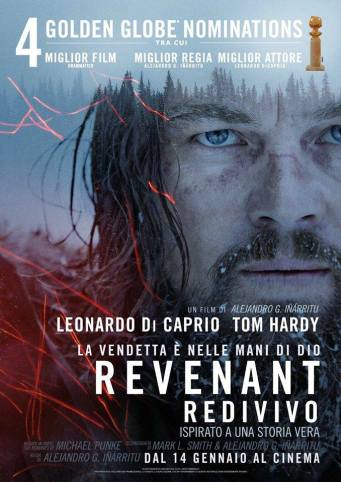

The Revenant (2016) di Alejandro González Iñárritu

Dopo le dodici nominations agli Academy Awards mi sono fiondato in sala per vedere questo film. Mi aspettavo un film monumentale per aver ricevuto lo stesso numero di nominations di Ben Hur o Titanic, e film monumentale è stato. The Revenant stupisce sotto tutti i punti di vista. La regia di Iñárritu sfoggia la sua arte senza mai distaccarsi dal manierismo puro e semplice. Riguardo all’uso dei grandangoli, ai movimenti di macchina, all’arte di rubare ogni fiato ai personaggi con primi piani soffocanti sì, siamo di fronte ad un capolavoro. Il regista messicano al momento non lo batte nessuno in questo campo. Se volevate che qualcuno vi raccontasse una storia, allora dovreste rivolgervi altrove. Nonostante la fotografia di Emmanuel Lubetzy, che aveva straordinariamente servito “Birdman”, stavolta non riesce a ripetersi per quanto in pochi al mondo abbiano ora come ora la stessa composizione del quadro, seppur scopiazzando un po’ troppo quanto fatto per ‘The Tree of life” di Terence Malick. Di solito, dopo un successo storico come quello del film precedente (“Birdman” ndr) che sbanca sia il botteghino sia la critica e soprattutto riceve le quattro statuette più importanti agli Oscar (miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale e miglior fotografia), un regista, che sia hollywoodiano o no, ha a disposizione un budget sproporzionato, forse il più cospicuo che abbia mai raggiunto in carriera. Non sempre pero’ corrisponde un successo, basti pensare a Michael Cimino che dopo aver sbaragliato la concorrenza agli Oscar nel 1978, fece fallire la United Artists (risorta un paio di decenni più tardi) un paio di anni dopo con l’altrettanto monumentale “Heaven’s Gate-I cancelli del cielo”. La storia non c’è, non me ne vogliano I sostenitori del regista messicano. Se in maniera furbesca e paracula in “Birdman”, era riuscito ad imbastire un carrozzone composito e funzionale alla sua poetica, stavolta Iñárritu non pare mai in grado di tenere testa al suo stile. Non pare voglia strafare, cappella proprio la scelta del soggetto. E mi fa molto sorridere leggere recensioni che paragonano il protagonista Hugh Glass con Dersu Uzala, dal film omonimo di Akira Kurosawa del 1975 (curiosità: vinse anche lui quello stesso anno, come miglior film straniero). Di comune c’è solamente il movente ossia un uomo lasciato solo dalla società, ma il contatto con la natura che c’era nel film del regista giapponese è del tutto inattaccato. Ogni aspetto che entrava in contatto con Dersu Uzala poteva metaforicamente essere toccato con mano dallo spettatore ed era organicamente messo a disposizione della narrazione, in questo caso invece è solo un mero elemento per rendere ancora più spettacolare ed esagerata la vendetta (che poi manco ci sarà) di Hugh Glass. Ad Iñárritu interessa infatti rappresentare l’iperrealtà e l’iperrealismo dei suoi personaggi, che per emergere in un mondo che non contempla gli esseri umani in quanto tali, hanno bisogno di essere supereroi anche quando non lo sono o di eventi soprannaturali anche quando lo spettatore più appassionato di action-movies non se lo aspetterebbe. Insomma se cercate un film di azione, non rimarrete assolutamente delusi, anzi probabilmente potrebbe aver trovato nuovi confini. Se d’altro canto cercavate un film, allora è davvero un’occasione persa per tutti, tranne forse per Leonardo Di Caprio, che probabilmente vincerà il suo primo Oscar come attore protagonista, nonostante la sua prova sia forse la più scialba dell’ intera carriera. D’altronde non era affatto facile dare una qualsivoglia espressione ad un personaggio ricoperto per l’intera durata del film da un trucco molto scuro o perchè sporco o perchè massicciamente tumefatto.

(Antagonista…)

(…e Protagonista)

Pubblicato su Azione, Uncategorized | Contrassegnato da tag 1975, 1980, 2016, Akira Kurosawa, Alejandro Gonzalez Inarritu, Azione, Ben Hur, birdman, composizione, Dersu Uzala, Emmanuel Lubetzy, grandangolo, I cancelli del cielo, Leonardo Di Caprio, messico, michael Cimino, oscar, pellerossa, quadro, Terence Malick, the tree of life, titanic, United Artists | Leave a Comment »

Il nome del figlio di Francesca Archibugi (2015)

Non so proprio da dove cominciare. Non vedevo la necessita’ di un remake del francese “Le Prenom” (titolo italiano: ”Cena tra amici”) di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, tratto dalla loro stessa piece teatrale. Badate bene, non perche’ ero spinto da chissa’ moto nazional-socialista o perche’ avessi disprezzato il film transalpino: tutt’altro. Film pur non molto originale nella messa in scena, ma ricco di contenuti e scritto con vivida ispirazione, riusciva a non perdere molto della propria freschezza nel passaggio dal sipario alla tendina. Non voglio dilungarmi troppo nel parlare del film francese, ma credo sia doveroso per poter descrivere cosa proprio non ha funzionato nella versione italiana che prende il titolo di “Il nome del figlio” di Francesca Archibugi scritto da Francesco Piccolo. I due film sono pressoche’ identici, anche perche’ gli elementi nuovi nella scrittura italiana hanno lo stesso identico effetto di una proprieta’ commutativa. Sinceramente da uno sceneggiatore come Francesco Piccolo (“Paz!”,“Il Caimano”, “Capitale Umano” tra gli altri) ci si aspetta un adattamento molto meno organico al testo originale ma piu’ organico con quella che e’ l’attualita’, e il testo francese gli dava una ghiotta opportunita’ visto che andava a scardinare I “dogmi” della gauche, tutta presa dalla correttezza di un buon lessico solo quando necessario. Riflesso su se stessa, proteso dunque all’autocompiacimento anche il centrosinistra ai tempi di Renzi, sarebbe stato terra di conquista per una qualsivoglia critica, ma l’unico aspetto che riesce a cogliere e’ l’abuso dei social network, twitter nella fattispecie, nel personaggio interpretato da Luigi Lo Cascio, ai minimi della sua pur dignitosa carriera. Il film e’ uscito da poco piu’ 10giorni per cui non conosco ancora I risultati definitivi al botteghino, ma una cosa e’ certa: si tratta solo di una mera operazione commerciale, una paraculata per dirla alla romana. La Motorino Amaranto, casa di produzione “indipendente”, alla quale fa capo Paolo Virzi’, forse per rientrare dei soldi investiti per “Capitale Umano”, forse come Virzi’ per fare il salto di qualita’ nel cinema di distribuzione mondiale (ossia papabile per le nominations degli Academy Awards ndr), prova a seguire il filone o la tendenza aperta da Luca Miniero quando ha diretto “Benvenuti al Sud” e “Benvenuti al Nord”, anch’essi derivati da un corrispondente francese (ma guarda che coincidenza!) “Bienvenue chez les Ch’tis” (titolo italiano “Giu’ al Nord”) di Dany Boon. Mentre Miniero, onestamente fa quello che andava fatto ossia incollare alle esigenze del pubblico italiano una commedia fresca ma piena di luoghi comuni delle “non” differenze tra il Nord e il Sud del BelPaese servendosi di due caricaturisti come Bisio e Siani, l’operazione commerciale condotta dalla triade Virzi’-Archibugi-Piccolo non dice niente, farnetica qualcosa, ma non ha l’interesse a dire niente di nuovo neppure quando prova a confrontare I nostri tempi agli anni settanta/ottanta, forse l’unico elemento non dico nuovo, ma almeno diverso dall’originale. Se poi anche inserire una gopro-giocattolo (almeno da’ finalmente un punto di vista diverso nella marmellata spacciata per messa in scena tramite qualche steadycam), un twitter-addicted e il vero parto cesareo della pur sempre generosa Micaela Ramazzotti, significhi stare al passo con I tempi, allora siamo di fronte ad un punto di ritorno: la stasi di chi non ha piu’ fame di raccontare alcunche’. Di questo obbrobrio, perdonatemi la franchezza, rimangono la magistrale direzione dei bambini, ormai marchio di fabbrica della Archibugi e il tributo a Lucio Dalla con di fatto il videoclip inedito di “Telefonami tra vent’anni”, che almeno regala un tocco di classe e leggerezza amara a questa deriva di stasi creativa, che a poco a poco sta travolgendo anche gli ultimi capisaldi di una nostrana cinematografia d’autore. Rimane infatti il fortissimo rammarico nel notare che il film e’ stato conferito del titolo di interesse culturale nazionale, ovvero e’ stato in parte prodotto con soldi pubblici. Fa molto male considerando che spesso non ci sono fondi pubblici per la manutenzione del patrimonio artistico italiano, ma soprattutto anche perche’, almeno inizialmente, questo strumento veniva adoperato per finanziare le opere prime e lo sa bene Francesca Archibugi, alla quale meritatamente nel 1988 venne concesso per sovvenzionare il suo film d’esordio, “Mignon e’ partita”. Curiosamente il caso volle all’epoca che fosse l’unico lungometraggio citato per il buon utilizzo di questi finanziamenti pubblici. Altri tempi, altra fame di “cultura”.

Pubblicato su Drammatico | Contrassegnato da tag adolescenza, bambini, berlusconi, depressione, famiglia, francia, italia, pregiudizi, roma, solitudine |

10 febbraio 2015 di eltosco

Birdman di Alejandro G. Iñárritu (2015)

Il solito film di supereroi, mi sono detto. Un altro regista messicano corrotto dall’industria hollywoodiana e dalla sua vanita’. Ho guardato meglio e non si trattava di un regista qualunque, ma di Iñárritu. Se in quattro anni non fai un film o sei in preda ad un esaurimento nervoso (e di idee) come Francis Ford Coppola in “Apocalypse Now” o il progetto richiede di essere mantecato a fuoco lento. Incuriosito da tutto questo, mi sono catapultato al cinema per sciogliere inderogabilmente ogni mio dubbio e sono stato ripagato. Si entra subito nell’azione diegetica del film, sin dalla prima sequenza, dove il protagonista e’ intento a dirigere la sua prima piece teatrale in attesa della prima a Broadway e fino alla fine non avra’ un attimo di tregua. Riggan Thomson (Michael Keaton) e’ un attore come tanti, che ha ottenuto fama e successo anni prima interpretando un supereroe dei fumetti al cinema, ma che non e’ riuscito piu’ a scrollarsi questo personaggio e questa etichetta di dosso. Ci prova mettendo in scena per una platea e una critica con la puzza sotto il naso, una piece teatrale del simbolo del minimalismo americano, Raymond Carver. Non pare molto preoccupato dai paragoni pesanti con questo grande autore, ma soprattutto e’ traviato dalla presenza e dalla voce dell’Uomo Uccello, che massicciamente ormai fa parte della sua vita, come un alter ego che prepotemente non cede terreno alla sua ostinata ricerca di espressione altra. Ed e’ proprio questa simbiosi dicotomica tra l’autore impegnato e l’Uomo Uccello, a travolgere Riggan perche’, anche opponendo una mirabile resistenza, non puo’ sottrarsi alla sua vera natura artistica. Per chi spera che il signor Iñárritu in direzione opposta al suo protagonista abbia girato un film piu’ “leggero” dei precedenti, come se sentisse il bisogno di realizzare qualcosa di diverso dalla sua filmografia, ne restera’ parzialmente deluso. Cambia l’approccio ma il risultato non cambia. Stavolta si serve di un’ironia spietata e amara, seppur a tratti esilarante, inoculandosi dentro e fuori i sogni e le paure di Riggan. Ogni volta che crede di aver “svoltato” viene bruscamente risvegliato dal suo alter ego (immaginario?), che lo mette di fronte alla sua autentica natura, tant’e’ che riduce allo stremo la distanza tra lo spettatore e la macchina da presa. D’altronde parliamo sempre di un backstage di uno show teatrale a Broadway! Coerentemente alla sua poetica Iñárritu non si risparmia neppure nella sua indagine esistenziale, mettendoci a tu per tu con l’angoscia e il dovere morale di essere accettato da un’elite che lo ripudia, in pratica accentuando all’iperbole il percorso che porta alla propria coscienza, non andando a torcere di una virgola il fil rouge iniziato con “Amores Perros”.

Naomi Watts interpreta un’ingenua attrice che deve ancora emergere, ovvero lo stesso ruolo che le ha dato la fama quattordici anni orsono in “Mulholland Drive” di David Lynch, film e registri filmici diametralmente opposti, ma entrambi ossessionati dall’indagine dell’autenticita’ del loro cinema. Mentre nel film di Lynch la Watts sta assistendo ad un concerto molto struggente, ma dove realizza che nessuno sta realmente cantando e suonando perche’ “No hay banda” (in spagnolo significa che non c’e’ l’orchestra, nessuna suona) come le viene comunicato, questo per simboleggiare quanto non importa che la rappresentazione sia autentica per scaturire autentiche emozioni e suggestioni. Il regista messicano, per tutta risposta, permette di improvvisare uno stupro on stage di Lesley (Naomi Watts) da parte del divo Mike (Edward Norton), per rendere ancora piu’ iperreale ed ipertangibile la messa in scena, quando appunto si tratta pur sempre di una rappresentazione teatrale.

Il ruolo di mattatore e’ affidato all’ottimo Michael Keaton, che avendo anch’egli un conto in sospeso con I supereroi hollywoodiani dopo aver interpretato il primo “Batman” di Tim Burton (praticamente il padre dei supereroi masticati e digeriti dalla mia generazione) non si risparmia nel regalare a Riggan un’iperumanita’ cristallina e scevra da ogni contaminazione che non prescinda da connotazioni autobiografiche. E alla fine, almeno lui, si affranchera’ in maniera mirabile da questo ruolo-etichetta.

Pubblicato su Commedia | Contrassegnato da tag birdman, Iñarritu |

8 settembre 2012 di eltosco

– Thx 1138 – 1971 – ♥♥♥♥♥ –

di

George Lucas

Che cos’è la fantascienza? Per Lucas e Murch è un guscio dove l’uomo si controlla senza soluzione, senza darsi respiro, senza neanche permettere rapporti sessuali tra coniugi. Chi la pensa diversamente viene drogato oltre la soglia di sopportazione e reso un automa da riciclare nella catena di montaggio di altri automi. Un guscio nel quale non esiste la privacy. Thx1138, nome in codice del protagonista interpretato magistralmente da Robert Duvall, rimane uomo con la sua curiositas che lo porterà al di là di questo mondo posticcio, bianco, dove la religione non è che un nastro registrato. George Lucas in questa sua opera prima si fa notare per la sua lungimiranza, vedi la televisione (composta da ologrammi creati appositamente) che sembra riecheggiare il nostro digitale, riuscendo nella non facile “impresa” di donare ai suoi personaggi tutto il pathos necessario di disadattati/perseguitati. Per quanto riguarda l’aspetto estetico/scenografico è innegabile che segua le “direttive” kubrickiane di “2001- Odissea nello spazio”, uscito solamente due anni prima, ma rilancia rendendole più underground, più metropolitane, meno futuribili e astratte. Diciamo pure più alla portata di uomo, si pensi a stabilimenti industriali. Ho avuto la fortuna di vedere gli speciali della versione restaurata nel 2004. Sia Lucas che Murch (rispettivamente regista e sceneggiatore) affermano che il loro intento era di analizzare ciò che stava accadendo negli anni ’70, ma seppur alcuni effetti speciali possono risultare oggi un po’ datati, non cambia la sostanza dell’analisi e, se vogliamo, anche della denuncia. La stessa ossessione del controllo sulla persona la possiamo osservare in simili film dei giorni nostri, vedi ….. Primo film prodotto dalla Zoetrope film di Francis Ford Coppola, che dovette sudare più del necessario per racimolare il denaro perché nessuno credeva in questo progetto. Storia già sentita in effetti. Ma in pochi credevano solo tre anni prima nel cortometraggio “Labirinto Elettronico-THX38EB”, che George Lucas aveva portato come tesi finale alla University of Southern California. Invece oltre ad ottenere un discreto successo di pubblico concorse nel formare e far conoscere una generazione di professionisti del cinema americano. Oltre ai già citati Lucas e Murch, possiamo annoverare anche direttore della fotografia (David Myers) con le sue atmosfere al contempo plumbee e vivide e la luce rossa del Sole nel finale, simbolo del tramonto di una visione robotcentrica castrante e di un ritorno ad una sicuramente più ecologica e naturale (in anticipo sui tempi rispetto al pixariano Wall-E). Sicuramente non possiamo dimenticarci di Donald Pleasence, che dona a SEN5241 un’aura di opalescenza morale che aiuta lo spettatore a estraniarsi dalla realtà diegetica. Amore e sesso, Thex e Lo, THX e LU con questo sillogismo Walter Murch (che nove anni più tardi firmerà il montaggio di “Apocalypse now”) prova a dare le chiavi di lettura al film.

Per concludere una piccola curiosità: è il film che viene messo alla berlina da Woody Allen ne “Il dormiglione”, copiandone le scene e le maschere dei robot poliziotti.

(nessuna pietà con la libertà...)

(anche in un mondo parallelo esiste la religione...cristiana per giunta)

(anche in un mondo parallelo esiste la religione...cristiana per giunta)

Pubblicato su 1971, Drammatico, Fantascienza | Contrassegnato da tag 1971, Donald Pleasence, Duvall, Fantascienza, francis ford coppola, Lucas, Murch, Zoetrope | 1 Comment »

22 aprile 2012 di dylandave

– Quasi Amici – 2012 – ♥♥♥♥ –

di

Olivier Nakache e Eric Toledano

In un film come questo sarebbe stato molto semplice finire nella retorica o nel buonismo. Quello che, invece, i francesi Olivier Nakache e Eric Toledano non hanno fatto. Il loro Quasi amici è un perfetto connubio tra risate e commozione. Quel giusto mix di emozioni che porta alla riflessione. Due protagonisti così diversi, il giovane Driss, nemico delle convenzioni e alla disperata ricerca di un sussidio per sopravvivere, e il miliardario paraplegico Philippe, elegante e un pò snob ma assolutamente privo di spontaneità. Due differenti modi di rapportarsi al mondo e alle emozioni che quasi per sfida (quella lanciata da Philippe di assumerlo in prova come suo badante) finiscono per scontrarsi inizialmente e alla fine per incontrarsi. Attraverso due interpretazioni straordinarie di François Cluzet e Omar Sy, lo spettatore sarà in grado di cogliere nei loro sguardi ogni singola caratteristica del loro scambio di esperienze. Lo sguardo di Philippe si sofferma ad osservare la forza fisica in ogni movimento delle braccia e delle gambe di Driss. Quello di Driss sulle parole e sul senso intellettuale della comunicazione di Philippe. E infine c’è l’ amicizia, quella perfettamente equilibrata dei due, che permette ad entrambi di guardare alla vita con coraggio. Egoismi e istinto di sopravvivenza si scambiano più volta di ruolo, fino a giungere al cuore dello spettatore che difficilmente si lascerà andare nei giudizi su quali siano i comportamenti buoni o cattivi messi in atto dai personaggi del film. La colonna sonora delicata e avvolgente di Ludovico Einaudi riesce ad amalgamare questa delicata opera facendo dei momenti privi di dialoghi una poesia di riflessioni interiori dei protagonisti. Un film equilibrato che permette di assegnare un immenso valore a quella caratteristica antica dell’ incontrarsi a metà nella relazione con l’ altro. Di saper cogliere il meglio senza abbandonare il proprio. C’è chi la chiama Integrazione. Chi invece la chiama Empatia. Ancora più semplicemente può definirsi Amicizia.

(Lo Sport e la prestanza fisica di Driss)

( L’ intellettualità e l’ arte di Philippe)

Pubblicato su Uncategorized | Contrassegnato da tag Eric Toledano, handicap, ludovico einaudi, Olivier Nakache, Omar Sy, paraplegia, Quasi amici, rançois Cluzet, sensibilità | Leave a Comment »

25 marzo 2012 di Furio Spinosi

– Shame – 2011 – ♥♥♥♥♥

di

Steve McQueen

Michael Fassbender, vincitore con questo ruolo da protagonista della Coppa Volpi a Venezia, assieme a quel suo nome e le sue origini tedesche – ricordiamolo per cortesia almeno nel suo ruolo junghiano in “A dangerous method”, ma anche in “Bastardi senza gloria” – porta con questo film un messaggio forte nei confronti del cinema hollywoodiano. Il regista inglese Steve McQueen collabora felicemente con lui per la seconda volta dopo il film mai uscito in Italia “Hunger” e dimostra con Shame che gli europei possono fare un film che sembri americano, dato che si svolge a New York, ma che tradisce tutte o quasi le regole hollywoodiane per un film di successo. Shame è uno psicodramma oserei dire quasi fuorviante dato che l’elemento principale sembrerebbe essere la sessodipendenza del protagonista, Brandon Sullivan, ma in realtà come suggerisce il titolo in modo molto evidente, il tema principale è la vergogna. La vergogna di due fratelli, Brandon e Sissy, di cui non ci è dato di sapere in alcun modo cosa li abbia portati a diventare due anime in pena, che pur rimanendo in superficie rischiano continuamente di crollare psicologicamente e affondare nell’abisso del proprio profondo disagio. Se abbiamo l’opportunità di conoscere un po’ meglio Brandon – ma comunque senza mai sapere le cause che hanno dato origine al suo circolo vizioso, tutto fatto di sesso-dipendenza usata come “spaventapasseri” per i rapporti amorosi verso i quali da misantropo incallito prova una profonda fobia -, la sorella Sissy (Carrey Mulligan, vista anche nel discreto “Drive”, film dello stesso anno), giovane cantante squattrinata e allo sbando che gli piomba a casa turbandone i delicati “equilibri”, ci è dato di conoscerla ancora meno, ma si capisce gradualmente che è un’ autolesionista sia metaforicamente che fisicamente. Non vi racconterò in dettaglio gli sviluppi della narrazione di questo film perché sarebbe scorretto, ma possiamo dire che Brandon viene messo più volte a dura prova davanti ai suoi problemi e che farà di tutto per evitare il cambiamento, fino a che, nel finale drammatico (ma non tragico) non si vedrà costretto a farlo. Il film lo si potrebbe riassumere come un percorso distruttivo, ma comunque atto al cambiamento della vita del protagonista. A differenza di altri film, ne cito due abbastanza vicini per tematica come “Sesso bugie e videotape” e “Qualcosa è cambiato”, in Shame c’è il tormento isolato, spogliato di tutte le usuali informazioni e analisi psicologiche di ogni personaggio, senza contare tutte le “melensaggini” Hollywoodiane, che sembrano esser diventate un dovere etico e morale che invece ha francamente rotto l’anima. Shame è un film vero come la sofferenza umana, tuttavia anche vero cinema, che fotografa il disagio di quest’uomo con tonalità e luci tutt’altro che accoglienti, a tratti anche con visioni distorte. La perfezione del film sta nel suo essere non consolatorio e quasi inconoscibile, ma se ci pensate bene è la posizione migliore che lo spettatore possa chiedere di avere nei confronti di un film. Pur essendo molto cinematografico, imita perfettamente la realtà poiché il rapporto dell’audience con il film va di pari passo con il rapporto che chiunque di noi potrebbe avere con un qualsiasi quasi sconosciuto. Su questo probabilmente si è giocato. E venendo alla tanto discussa gratuità e audacia dei nudi e delle scene di sesso esplicite – ma, attenzione, non pornografiche – direi che Shame è tutt’altro che erotico, perché affronta il sesso in modo diretto e abbastanza scomodo. È tutto molto in connessione e in funzione del tormento del protagonista, per cui se una scena è improvvisa e forte, è per rendere la rabbia di Brandon verso sé stesso; se un’altra scena è lunga e sembra non finire mai, è un modo di Brandon di rigirare il proverbiale dito nella piaga e non a caso quella sequenza a cui mi riferisco, che ritrae un ménage-a-trois con due sconosciute, si conclude su un primissimo del volto disperato di Brandon, lasciando fuori tutto ciò che può essere “godibile” da parte di un pubblico voyeur che sta lì per il sesso fine a sé stesso o per vedere questo famigerato pene di Michael Fassbender, che, dispiace deludervi, si vede brevemente e quindi è pressoché come se non ci fosse. Il film, a budget ristretto e girato in meno di un mese non senza scene girate estemporaneamente come quella della serata canora, non ha goduto di una buona distribuzione, anche se è già diventato un cult proprio per la bravura di Fassbender e dell’eccellente cast che lo ha circondato, includendo, ovvio, quello tecnico, non meno importante e che nell’unione di tutti questi elementi ha dato luogo ad un piccolo capolavoro. Unica nota dolente è l’inganno che attirerà e deluderà simultaneamente tutti i feticisti del genere “film erotico”; per quanto riguarda la distribuzione italiana, abbiamo quel solito doppiaggio con i soliti noti, per carità bravissimi, ma sempre i soliti rimangono e finiscono per uccidere le interpretazioni in lingua originale. Pare che presto esca in Italia distribuito dalla BIM il film precedente a questo, che ho menzionato ad inizio recensione, “Hunger”, che segna il debutto cinematografico dell’azzeccato binomio McQueen–Fassbender.

(Prove di ordinarietà)

(Un amore-odio fraterno)

Pubblicato su 2011, Drammatico | Contrassegnato da tag autolesionismo, cambiamento, carrey mulligan, cinema, coppa volpi, Drammatico, festival di venezia, hollywood, hunger, inglese, michael fassbender, psicologia, recensione, sesso, sessodipendenza, shame, steve mcqueen, vergogna | Leave a Comment »

Older Posts »

(Una delle rare sequenze in esterno)

(Una delle rare sequenze in esterno)

(anche in un mondo parallelo esiste la religione...cristiana per giunta)

(anche in un mondo parallelo esiste la religione...cristiana per giunta)